» さんつなスタッフのつぶやきのブログ記事

暑い夏も終わりに差し掛かったところで猛威を振るった台風10号。岩手県や北海道を中心として、未だ苦しんでいる人たちがたくさんいます。それとともに、元々縁のあるなしに関わらず、多くのボランティアの皆さんが汗を流し、被災された方々のために支援活動を行う姿は5年前に見た光景と重なり、あの時本当に苦しかった状況を救ってくれた人の輪が、今回も多くの人たちを救うのだろうと重ね合わせて見ています。

未だ苦しんでいる方々が早く元の生活に戻れることをお祈りすると共に、それを支えるボランティアの皆さんに心から敬意を表します。また、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

さて、釜石市内においても大きな被害を受けた地域があります。山あいの集落では、川が決壊したことにより、道路や家屋に大きな被害をもたらし、ライフラインの復旧に目処が立たない青ノ木地区の住民の皆さんは、仮設住宅への避難を強いられています。

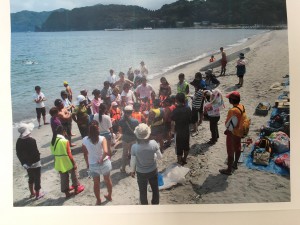

海の方では漁師さんの仕事場である漁場に大きな被害があり、日ごろお世話になっている釜石東部漁協管内では、牡蠣やホタテといった養殖の棚や定置網などが壊滅的な被害を受けています。また、川から流れ出た無数の流木が未だ処理しきれずに流れ着いていて、日々ボランティアの皆さんが汗を流しながら片付けに当たっています。

本日、栗橋地区において、台風10号の被害に対しての住民説明会があったので参加してきました。自分は被害者ではなく、直後よりボランティアコーディネートを行った支援者としてでしたが、被害に遭われた方々の緊急性の高い意見や要望が多く、自分の意見は喉まで出かかったのですが我慢をしてしまったので、せめてブログには残しておこうと思います。とは言っても大した意見ではないのですが・・・

直後よりボランティアコーディネートや支援活動で関わらせてもらった中で、公的な支援が届くまでの、共に支え合う「共助」の部分というのは、マニュアルを作成して備えることがしづらい領域というか、いつどこで災害が起きるかは完璧な予測は不可能なので、結局はその場にいる人たちが臨機応変に動き回ることで、最善の道を選択し続けることしかないのだと感じました。この点は今回の台風被害も、5年前の東日本大震災においても共通かと。その完璧に予測できずにマニュアル化しづらい領域に対しては、実際に行動した人たちの実績を積み上げるしかないのだと思っていて、それぞれ考えて行動した人たちがいたからこそ、被害を最小限に止めることにつながったのだという、一人一人の行動を実績として残すこと、そしてモデルケースとして発信をすることが、結果として次の災害に備えることに繋がるのだと思います。

◉真っ先に動いた町内会役員や消防団の方々

常に情報収集を行い、公的な機関に情報を伝えつつ時には要望をしたり、行政からの支援物資の配布など。全戸訪問をした際には軽トラックを貸していただいて本当に助かりました!

◉真っ先に駆けつけた保健師さんたち

孤立している集落に御用聞きとして全戸訪問したきの印象として、直後から保健師さんが来てくれて、ホッとした方が多かった印象を受けました。病院に薬をもらいに行こうにも完全に孤立しているので動けない中で、真っ先に駆けつけてくれた保健師さんの存在は大きかったようです。

◉集落で唯一の商店の存在

注文を受けた商品をリュックにたくさん詰めて、孤立した家々に歩いて届けていました。お店も被災をしているので、掃除をしたりと何かと忙しい中で商品を揃えて、暗い夜道を懐中電灯で照らしながら商品を届けていました。1日だけ配達のお手伝いをさせていただきましたが、生活を支える商店が近くにあるというのも心強いですね。

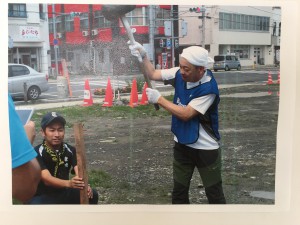

◉直後から支援に駆けつけてくれたボランティアの皆さん

泥かきや被災した家財の搬出など、物理的な支援活動も助かりましたが、被災された方々を前向きな気持ちにする役目も担ってくれていました。「どこから手をつけていいのか・・・」と絶望感が漂っていた方も、汗だくになりながら作業をするボランティアさんと一緒に作業をすることで、夕方には晴れ晴れとした顔に変わっていました。

誰でも突然“被災者”と呼ばれる可能性があります。同時に“支援者”という立場になる可能性もあります。5年前の自分もそうでしたが、まさか“被災者”と呼ばれることになるなんて、一ミリも想定していませんでしたが、その日は突然やってきました。

自然災害は必ず起きるものなので避けて通れませんが、実例からの学びは必ず備えとなるはずです。今回の橋野のケースの様に、支え合いの「共助」の実例は、次の災害への備えと確実につながりますので、ぜひ調査・研究を進めて欲しいと切に願います。

いとう

ラグビーの元ニュージーランド代表で、世界的スター選手のダン・カーターさんが釜石にやってきました!

それに合わせて行われたイベントのお手伝いをさせてもらいましたが、まずはスタジアム建設予定地に立ち入れたことと、工事が着々と進んでいる様子が見られて感動でした!!

ただ、それを遥かに超えるウルっとポイントがあって、釜石東中学校の生徒たちが合唱している姿を見ていたら、5年経ってようやく中学生たちが帰ってきたんだなぁと思い始めて、まさに感動の極みでした!そのきっかけをつくってくれたダンカーターさんに、勝手ながら感謝感謝です!!

最近のコメント