8/18(火)〜8/22(土)まで短期インターンとして、岩手県立大学一年生の水上法子さん(のりすけ)が釜石を訪れました!

5日間という短い期間でしたが、釜石の今をたくさん感じられたインターンだったのではないかと思います。

震災を機に釜石はどう変化し、今何が行われているのか。

のりすけが感じた”釜石”とは!?

5日間の模様をブログにまとめましたのでご覧ください!

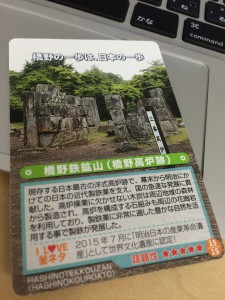

世界遺産橋野高炉跡を訪問してみて、釜石市がこれまで歩んできた鉄鋼業の歴史を学ぶことが出来ました。鉄鉱石のカスがいろいろなところに落ちているため磁石を持ちながら歩くと集まってくるというお話が印象に残っています。

UBSのツアープログラムの補助をさせていただき、ハートマグネットプロジェクトの取り組みをしました。多くの人が集まるとそれだけの数のいろいろなアイデアが出て、「ハートを使ってこんなデザインをつくることが出来るんだ」という発見がありました。

岩手県立大学 1年

・さんつなに来た理由

観光を用いた地域振興に興味があり、地域の特徴や良さを活かしながら地元である岩手県、そして東北の復興に携わりたいと思い、今回参加させていただきました。

・活動への意気込み

短い期間の滞在ですが、今被災地でなにが必要とされているのか、そして私にはその問題の解決のためにどういった支援ができるのかを考えながら様々な活動に関わっていきたいと思います。また、一度きりの支援で終わらせずに、長期的に地域の方々に寄り添いながらともに地域のために活動しつづけられるような人でありたいと思います。今回の参加だけにとどまらず、今後も参加していきたいです。

ニュース番組などでみたことがある場所や高台を訪ねてみて、カメラを通して見る被災地と実際に自分の目で見る被災地の姿は全く違うものだなと思いました。映像で見る津波と実際の津波とでは、体感速度や恐怖感はくらべものにならないほどの違いがあると感じました。宝来館を訪ねた際には、伊藤さんに震災当日の津波の映像を見せていただきました。「はやく逃げて」「もう波がそこまで来てるよ」といった叫び声にも近いような声が飛び交う中で、必死に津波から逃げている映像はとても衝撃的でした。

ニュース番組などでみたことがある場所や高台を訪ねてみて、カメラを通して見る被災地と実際に自分の目で見る被災地の姿は全く違うものだなと思いました。映像で見る津波と実際の津波とでは、体感速度や恐怖感はくらべものにならないほどの違いがあると感じました。宝来館を訪ねた際には、伊藤さんに震災当日の津波の映像を見せていただきました。「はやく逃げて」「もう波がそこまで来てるよ」といった叫び声にも近いような声が飛び交う中で、必死に津波から逃げている映像はとても衝撃的でした。

最近のコメント